Wir haben es heute mit drei großen Krisen zu tun, so der prominente US-amerikanische Zukunftsforscher Jeremy Rifkin:

Wir haben es heute mit drei großen Krisen zu tun, so der prominente US-amerikanische Zukunftsforscher Jeremy Rifkin:

Kapitel 1 – Bevölkerung

Die Beschreibung von Globo soll mit seinen Menschen beginnen. Hier hat sich gerade im Anthropozän ein fundamentaler Wandel ereignet. Im Jahr 1825 lebten in Globo nämlich gerade einmal 18 Menschen, davon nur 5 im Weiler Europa. Das war jene Zeit, als der englische Pastor und Ökonom Thomas Robert Malthus seinen Essay on the Principles of Population geschrieben hat.

Die Beschreibung von Globo soll mit seinen Menschen beginnen. Hier hat sich gerade im Anthropozän ein fundamentaler Wandel ereignet. Im Jahr 1825 lebten in Globo nämlich gerade einmal 18 Menschen, davon nur 5 im Weiler Europa. Das war jene Zeit, als der englische Pastor und Ökonom Thomas Robert Malthus seinen Essay on the Principles of Population geschrieben hat.

Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass diese Bevölkerung kaum mehr wachsen könne, weil es der Nahrungsmittelmangel sowie damit verbundene Krankheiten und Konflikte in Bälde nicht mehr zulassen würde. De facto begann die Dorfbevölkerung damals erst richtig zu wachsen, und was in weitere Folge über die Unvergleichbarkeit vieler Entwicklungen in den letzten 200 Jahren festgehalten wird, gilt in gleicher Weise und ganz grundlegend schon für die Zahl der Menschen. Verglichen mit den vorangegangenen zwei Jahrtausenden beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum in den letzten zwei Jahrhunderten um den Faktor 12. Das bedeutet z.B., dass die Globo-Bevölkerung heute alle drei Jahre um die gleiche Anzahl an Menschen zunimmt wie insgesamt während der ersten 1.500 Jahre christlicher Zeitrechnung…

Kapitel 2 – Wirtschaftsentwicklung

Ausmaß und Geschwindigkeit des wirtschaftlichen Wandels während des Anthropozän finden im Archiv von Globo keine angemessenen Vergleiche. Es wäre daher vorrangige Aufgabe des Dorfchronisten (das war fast sicher immer ein Mann, was wohl nicht ohne Einfluss darauf war, was aufgezeichnet wurde), auf diese Niveauverschiebung immer und immer wieder hinzuweisen.

Ausmaß und Geschwindigkeit des wirtschaftlichen Wandels während des Anthropozän finden im Archiv von Globo keine angemessenen Vergleiche. Es wäre daher vorrangige Aufgabe des Dorfchronisten (das war fast sicher immer ein Mann, was wohl nicht ohne Einfluss darauf war, was aufgezeichnet wurde), auf diese Niveauverschiebung immer und immer wieder hinzuweisen.

Bislang scheint die Botschaft aber bei zu wenigen Bewohnerinnen und Bewohnern angekommen zu sein, geschweige denn, dass daraus Konsequenzen gezogen würden.

Der kritische Sozialwissenschaftler und Begründer der evolutionären Ökonomik, Kenneth Ewart Boulding, ist diesbezüglich hingegen eindeutig: „Wer glaubt, exponentielles Wachstum kann auf einem begrenzten Planeten für immer fortschreiten, ist entweder ein Schwachkopf oder ein Ökonom.“, soll er einmal gesagt haben…

Kapitel 3 – Landwirtschaft und Ernährung

In der langen Dorfgeschichte von Globo war die Landwirtschaft der insgesamt mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig. Das gilt auch im Hinblick auf den Lebensunterhalt: Bis ins späte 20. Jahrhundert lebte der größte Teil der Dorfbevölkerung von der Landwirtschaft und in vielen Regionen des Dorfes (z.B. im Weiler Afrika oder im Süden des Weilers Asien) ist dies bis zum heutigen Tag so.So oder so müssen aber alle Menschen essen, was Ernährung eigentlich zum wichtigsten Thema überhaupt macht. Außerdem ist – nomen est omen – der Mangel an Lebensmitteln über die Jahrtausende auch eine der häufigsten Todesursachen im Dorf bzw. die Hauptursache dafür, warum Menschen früher sterben, als es sein müsste.

In der langen Dorfgeschichte von Globo war die Landwirtschaft der insgesamt mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig. Das gilt auch im Hinblick auf den Lebensunterhalt: Bis ins späte 20. Jahrhundert lebte der größte Teil der Dorfbevölkerung von der Landwirtschaft und in vielen Regionen des Dorfes (z.B. im Weiler Afrika oder im Süden des Weilers Asien) ist dies bis zum heutigen Tag so.So oder so müssen aber alle Menschen essen, was Ernährung eigentlich zum wichtigsten Thema überhaupt macht. Außerdem ist – nomen est omen – der Mangel an Lebensmitteln über die Jahrtausende auch eine der häufigsten Todesursachen im Dorf bzw. die Hauptursache dafür, warum Menschen früher sterben, als es sein müsste.

Aber können in Globo überhaupt genug Nahrungsmittel für alle produ- ziert werden? Der schon erwähnte Thomas Malthus war hier pessi- mistisch: Er erwartete eine eher stabile Bevölkerungszahl, deren ei- gentlich exponentielles Wachstum durch Hunger, Kriege, Seuchen usw. „reguliert“ würde. Zu solchen Krisen ist es auch in den letzten 200 Jahren durchaus gekommen, die Bevölkerung von Globo hat sich aber trotzdem versechsfacht…

Kapitel 4 – Energie

Nun folgt ein weiteres zentrales Element der Lebensrealität in Globo, vielleicht sogar sein nervus rerum (wörtlich „Nerv der Dinge“): die Energie. Dazu sind drei kurze, aber grundsätzliche Vorbemerkungen nötig.

Nun folgt ein weiteres zentrales Element der Lebensrealität in Globo, vielleicht sogar sein nervus rerum (wörtlich „Nerv der Dinge“): die Energie. Dazu sind drei kurze, aber grundsätzliche Vorbemerkungen nötig.

Erstens kann Energie im physikalischen Sinn weder geschaffen noch zerstört werden. Obwohl sie also höchstens umgewandelt werden kann, sprechen gerade Ökonominnen und Ökonomen üblicherweise von Energie-Erzeugung und Energie-Verbrauch, was freilich durchaus der konkreten Erfahrung von z.B „erzeugter“ und „verbrauchter“ Wärme entspricht. In diesem Buch wird daher diese Konvention übernommen.

Zweitens ist Energie eine zentrale Ressource des Wirtschafts-, Gesellschafts- und Konsumsystems in Globo. Die Energiefrage berührt beinahe alle Lebensbereiche, wie z.B. die Produktion von Nahrungsmitteln und deren Bereitstellung, die Förderung von Rohstoffen, die Produktion von Industrie- und Konsumgütern, das Verkehrswesen, die Bereitstellung von Information, das Beheizen von Wohnraum, die Beleuchtung und vieles andere mehr.

Drittens ist festzuhalten, dass das Energiewesen zudem die Umwelt in Dorf Globo intensiv beeinflusst. Neben der Energieknappheit ist diese Auswirkung des Energieverbrauchs wahrscheinlich das wichtigste Problem in diesem gesamten Komplex.

Es ist deshalb keine Übertreibung, wenn bisweilen davon gesprochen wird, dass die Energiefrage eine „Schicksalsfrage“ für Globo darstellt…

Kapitel 5 – Mobilität

Der Übergang vom Thema Energie zum Thema Mobilität ist einfach, denn das eine hängt direkt mit dem anderen zusammen. In Kombination mit Technologie ist Energie der entscheidende Faktor, der die Mobilität begrenzt, sowohl vom Tempo wie auch vom Umfang her, und die Art der Bewegung ist direkt vom Energieregime bestimmt.

Der Übergang vom Thema Energie zum Thema Mobilität ist einfach, denn das eine hängt direkt mit dem anderen zusammen. In Kombination mit Technologie ist Energie der entscheidende Faktor, der die Mobilität begrenzt, sowohl vom Tempo wie auch vom Umfang her, und die Art der Bewegung ist direkt vom Energieregime bestimmt.

Das ist umso wichtiger, als die Menschen in Globo immer zu einer gewissen Mobilität gezwungen waren. Auch nach der „Sesshaftwerdung“ waren in einer Kombination von so genannten Pull- und Push-Faktoren (solche, die Menschen in die Fremde „fortziehen“ und von zuhause „wegstoßen“) immer wieder viele Menschen zur Bewegung genötigt, insbesondere in Kriegszeiten, infolge von Versorgungskrisen und Umweltkatastrophen oder auf der Suche nach Arbeit oder Reichtümern. Mit anderen Worten: Der Mensch ist seiner Anlage nach eigentlich ein Homo Migrans.

Die Reisegeschwindigkeit, mit der er sich dabei bewegte, blieb über Jahrtausende allerdings annähernd gleich, weshalb der Mensch sich lange auch nur langsam über das Dorf verbreitete…

Kapitel 6 – Arbeit

Beim Tourismus wurde ein Unterschied, den die Beschäftigung von Menschen in verschiedenen „Wirtschaftssektoren“ bedeuten kann, bereits angesprochen. Im historischen Rückblick auf die „Arbeit“ fällt aber vor allem die völlige Dominanz der Landwirtschaft auf, denn erst in den 1990er-Jahren übernahm der Dienstleistungssektor im Hinblick auf die Beschäftigtenzahl in Globo die Führung.

Beim Tourismus wurde ein Unterschied, den die Beschäftigung von Menschen in verschiedenen „Wirtschaftssektoren“ bedeuten kann, bereits angesprochen. Im historischen Rückblick auf die „Arbeit“ fällt aber vor allem die völlige Dominanz der Landwirtschaft auf, denn erst in den 1990er-Jahren übernahm der Dienstleistungssektor im Hinblick auf die Beschäftigtenzahl in Globo die Führung.

Noch um 1900 lebten hingegen drei Viertel der Bevölkerung, also 19 Menschen, von Erträgen aus dem ersten Sektor. Deren Anzahl stieg während des 20. Jahrhunderts zudem nahezu ständig an und hatte sich bis 1980 verdoppelt (bei freilich sinkendem Beschäftigungsanteil dieses Sektors). Die Industrie hingegen versorgt zurzeit nur ca. ein Fünftel der Menschen in Globo, wobei das Maximum in diesem Sektor überschritten sein dürfte. Sie war und ist daher im gesamten Dorf nie auch nur annähernd so dominant, wie das heute der Dienstleistungs- sektor ist oder früher der Agrarsektor war. Im Gegenteil: Auch wenn die Industrie zentral für die wirtschaftliche Entwicklung von Globo war, war sie im Hinblick auf die Beschäftigung der Menschen immer ein Minderheitenprogramm…

Kapitel 7 – Konsum

Das Konsumzeitalter in Globo ist kein Jahrhundert alt, selbst wenn man die ältesten Spuren im Weiler Nordamerika berücksichtigt, und nur ein halbes, wenn man den Weiler Europa betrachtet. Ein interessanter Zusammenhang dürfte darin bestehen, dass der Ökonom John Maynard Keynes in den 1930er-Jahren die Bedeutung des Konsums für die Wirtschaft und die Wirtschaftswissenschaft neu bewertete.

Das Konsumzeitalter in Globo ist kein Jahrhundert alt, selbst wenn man die ältesten Spuren im Weiler Nordamerika berücksichtigt, und nur ein halbes, wenn man den Weiler Europa betrachtet. Ein interessanter Zusammenhang dürfte darin bestehen, dass der Ökonom John Maynard Keynes in den 1930er-Jahren die Bedeutung des Konsums für die Wirtschaft und die Wirtschaftswissenschaft neu bewertete.

Stand man ihm früher skeptisch gegenüber, weil Konsumausgaben Mittel von Investitionen abzogen und so „unproduktiv“ machten, wurde mit Keynes die Bedeutung des Konsums für die Produktion und damit für die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt erkannt. Das war ein echter Richtungswechsel der ökonomischen Theorie und manche sahen nun im Konsum sogar ein Allheilmittel der Krisenbewältigung. Daher interpretierte ihn Walt W. Rostow in seinem Buch Stadien wirtschaftlichen Wachstums 1960 sogar als „Alternative zur marxistischen Entwicklungstheorie“…

Kapitel 8 – Die größten Probleme

Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass Globo ein von zahlreichen Problemen geprägter Ort ist. Aus ihrer Fülle sollen in diesem letzten Kapitel die drei wahrscheinlich größten aufgegriffen werden, um sie nochmals zu verdeutlichen:

Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass Globo ein von zahlreichen Problemen geprägter Ort ist. Aus ihrer Fülle sollen in diesem letzten Kapitel die drei wahrscheinlich größten aufgegriffen werden, um sie nochmals zu verdeutlichen:

fehlende Nachhaltigkeit (das Umweltproblem), fehlende Gerechtigkeit (das Verteilungsproblem) und fehlender Frieden (das Gewaltproblem)…

Epilog – Gegenwärtige und zukünftige Krisen

Der Jahreswechsel von 2008 auf 2009 war in Globo geprägt von einer Krise, die nicht ganz in das anfangs vorgestellte Dreigestirn aus Globalisierungskrise, Energiekrise und Klimakrise von Jeremy Rifkin passt. Am ehesten hat sie noch mit „Globalisierung“ zu tun, aber sie überlagert das Thema „Klima“ und scheint auf die „Energie“ sogar beruhigend zu wirken (wenngleich wohl trügerisch).

Der Jahreswechsel von 2008 auf 2009 war in Globo geprägt von einer Krise, die nicht ganz in das anfangs vorgestellte Dreigestirn aus Globalisierungskrise, Energiekrise und Klimakrise von Jeremy Rifkin passt. Am ehesten hat sie noch mit „Globalisierung“ zu tun, aber sie überlagert das Thema „Klima“ und scheint auf die „Energie“ sogar beruhigend zu wirken (wenngleich wohl trügerisch).

Die Krise begann spätestens 2007, als ein Hauskäufer im Weiler Nordamerika seine ihm aufgedrängte Überschuldung nicht mehr bewältigen konnte, und wurde „Hypothekenkrise“ getauft. Da einige der etwa 10 Menschen in Globo mit genug Ersparnissen zum Investieren auch auf die Rückzahlung des nun uneinbringlichen Kredits spekuliert hatten, weitete sie sich im Herbst 2008 zu einem Problem auch für diese Gruppe aus und erhielt den neuen Namen „Finanzkrise“. Bis zum Frühjahr 2009 ist daraus eine allgemeine Wirtschaftskrise geworden, die alle Bewohnerinnen und Bewohner im Dorf direkt oder indirekt noch einige Zeit lang betreffen wird…

Factsheet

Bestellung Unser kleines Dorf

Mit diesem Online-Formular können sie einfach und bequem ihr Exemplar von Unser Kleines Dorf via Email bestellen. Fragen zur Bestellung bitte an:

Mit diesem Online-Formular können sie einfach und bequem ihr Exemplar von Unser Kleines Dorf via Email bestellen. Fragen zur Bestellung bitte an:

IMT-Verlag

SIMB GmbH & Co KG,

Kufsteiner Wald 24, A-6330 Kufstein

Tel: +43 53 72/ 21440

Email: info@simb.at

Online: www.simb.at

Ich bestelle folgende Anzahl Exemplare von Unser kleines Dorf (ISBN: 978-3-9502786-2-0) a € 27,90 (Softcover, 192 Seiten, 21cm*14,7cm), zahlbar ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung.

(*) unbedingt ausfüllen

Unser Beitrag im Dorf:

Der Reinerlös aus dem Verkauf von “Unser kleines Dorf” wird wohltätigen und karitativen Menschen und Einrichtungen gespendet.

Besprechungsexemplar:

Sollten Sie ein Exemplar von Unser kleines Dorf als Besprechnungs-exemplar bestellen wollen, wenden Sie sich bitte an info@simb.at

Nachhaltigkeit.at – Unser kleines Dorf

Publikation der Woche: “Unser kleines Dorf”

Publikation der Woche: “Unser kleines Dorf”

nachhaltigkeit.at, 05. Juli 2010

Unser kleines Dorf zeigt Eine Welt, wie Sie sie möglicherweise noch nie gesehen haben: als Dorf mit 100 Menschen. In dieser Weise zusammengeschrumpft, werden globale Probleme fassbarer, werden globale Ungerechtigkeiten greifbarer, wird aber auch klarer, welche Lösungen möglich sind.

Die historische Dimension ist dabei stets präsent, auch wenn der Blick in die Zukunft gerichtet bleibt. So wird der Wachstumsglaube als Märchen entlarvt, der seine Versprechen nie für alle im Dorf eingelöst hat und der längst die Grenzen des Tragbaren sprengt.

Das Buch verknüpft einen wissenschaftlichen Anspruch – vor allem, was die Qualität der verwendeten Daten angeht – mit dem Ziel, komplexe Zusammenhänge allgemeinverständlich und optisch ansprechend darzustellen. Denn die Fähigkeit zur Veränderung, die über unsere Zukunft entscheidet, setzt voraus, dass wir um die tatsächlichen Zustände nicht nur wissen, sondern sie auch wirklich begreifen und zum Teil unseres Lebens machen.

Stadtbücherei Landeck – Unser kleines Dorf

Buchpräsentation: mit Josef Nussbaumer

Buchpräsentation: mit Josef Nussbaumer

Wann: Mittwoch, 23. Juni 2010, 19:00 Uhr

Wo: Stadtbücherei Landeck, Schulhausplatz 2

Begrüßung: Mag. Manfred Weiskopf

Eine Veranstaltung von:

Stadtbücherei Landeck

OÖNachrichten – Globo-die Welt der 100

20er – Die Welt, ein Dorf

“Die Welt, ein Dorf”

“Die Welt, ein Dorf”

von SH

20er Zeitung, Juni 2010, Seite 4

Die Welt hat 100 Einwohner: Zumindest im Buch “Unser kleines Dorf” dreier Innsbrucker.

Schon nächstes Jahr soll die Weltbevölkerung die Sieben-Milliarden-Grenze übersteigen – eine unvorstellbar große Zahl von Menschen. In ihrem Buch “Unser kleines Dorf” greifen die drei Innsbrucker Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Andreas Exenberger, Josef Nussbaumer und Stefan Neuner zu einem effektiven Trick, um Bevölkerungs- und Wirtschafts-Statistiken plastisch darzustellen:

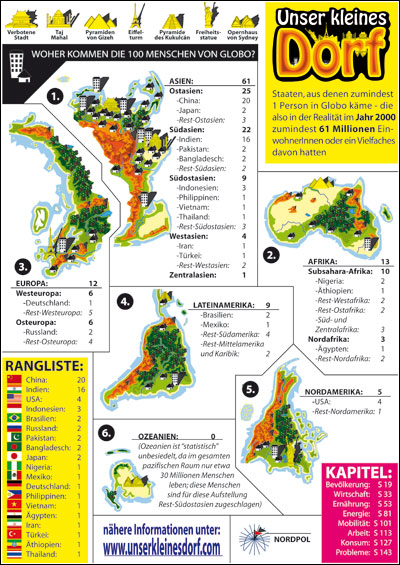

Sie brechen die Welt auf ein Dorf mit 100 Einwohnern herunter. “Globo”, die kleine Welt, besteht aus fünf Weilern: 61 der 100 Bewohner leben im Weiler Asien, 13 in Afrika, zwölf in Europa, neun in Südamerika, fünf in Nordamerika und, weil statistisch in dieser Größenordnung nicht mehr darstellbar, niemand in Ozeanien.

Diese geringe Personenzahl macht es einfach, komplexe Statistiken in leicht fassbaren Zahlen zu beschreiben. Etwa werden 61 Prozent der Waren in “Globo” von nur zwölf Personen konsumiert, die restlichen 39 Prozent teilen sich auf 88 Bewohner auf. Oder: Genau elf Personen besitzen ein Auto, darunter sind drei von fünf Nordamerikanern, aber nur einer der 13 Afrikaner. Die erste Auflage des Buches ist nach drei Monaten bereits vergriffen, im Mai wurde in Innsbruck die zweite Auflage präsentiert.

Welthaus Graz – Unser kleines Dorf

Buchtipp: “Unser kleines Dorf”

Buchtipp: “Unser kleines Dorf”

Welthaus Graz

Unser kleines Dorf. Eine Welt mit 100 Menschen bietet ein „Panoptikum globaler Lebensrealitäten“. Es finden sich darin Informationen zu Bevölkerung, Wirtschaft, Ernährung, Energie, Verkehr, Arbeit, Konsum, etc. – in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und aus aller Welt. Diese Informationen sind eingebettet in eine Erzählung über Probleme, die allzu oft die Dorfrealität prägen, aber auch über Chancen, die sich den Menschen in Globo dabei bieten. Die Erkundung „unseres kleinen Dorfes“ und seiner sechs „Weiler“ wird sich daher auf jeden Fall lohnen! Innsbruck, 2. Auflage 2010, 191 Seiten.

Infos und Entlehnung: graz.welthaus.at/mediathek, T. 0316/32 45 56-23.

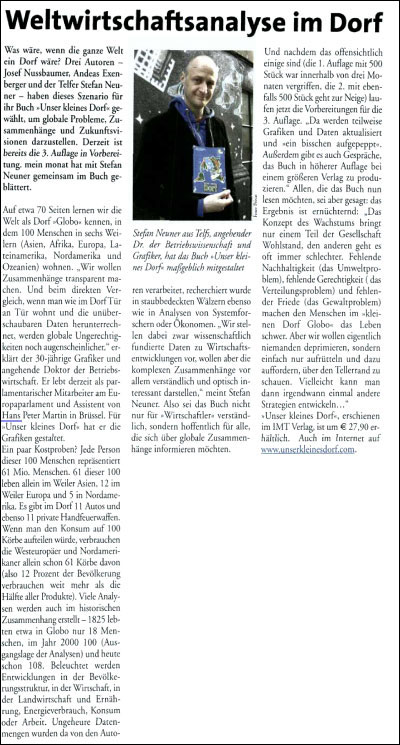

Mein Monat – Weltwirtschaftsanalyse im Dorf

liz Braunau – Unser kleines Dorf

Buchtipp: “Unser kleines Dorf”

Buchtipp: “Unser kleines Dorf”

liz Braunau

“Unser kleines Dorf” zeigt “Eine Welt”, wie Sie sie möglicherweise noch nie gesehen haben: als Dorf “mit 100 Menschen”, das wir “Globo” nennen. Sie werden dabei einiges finden, das Ihnen bekannt vorkommen mag. Immer wieder werden Sie dabei aber auch überrascht sein. Und vielleicht animieren Sie auch die auf ihre Art und Weise ungewöhnlichen Graphiken zum Nach- und Weiterdenken. „liz Braunau – Unser kleines Dorf“ weiterlesen

Brennstoff – In welcher Welt leben wir?

“In welcher Welt leben wir?”

“In welcher Welt leben wir?”

von Bernhard Mark-Ungericht

Gea Brennstoff, Nr 20, Mai 2010

Die Autoren dieses wunderbaren Buches – allesamt Wirtschaftswissenschaftler – versuchen sich in der Kunst der Verkleinerung. Aber was für eine Verkleinerung! Eine, bei der das große Ganze deutlicher hervortreten soll. Und es gelingt ihnen. Auf Basis anerkannter statistischer Daten wird die Welt auf die Größe eines Dorfes mit 100 Einwohnern geschrumpft, aufgeteilt in Weiler (Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika, Nordamerika). Derart überschaubar lässt sie sich eben besser verstehen.